LAST EUROPEAN LETTER

N° 82 Oktober 2024 | Der Draghi-Plan für Europa: Um wettbewerbsfähig zu sein, muss die Union reformiert werden

Nach dem Sieg der pro-europäischen Kräfte bei den Parlamentswahlen und der Bestätigung von Von der Leyen als Präsidentin der Kommission zeichnen sich einige grundlegende Fragen ab, von denen die Zukunft der Union abhängen wird. Einerseits verschärfen sich die internen und externen Herausforderungen für Stabilität und Wohlstand der Bürger, insbesondere das ungewisse Ergebnis des Konflikts in der Ukraine und das schwache Wirtschaftswachstum. So entsteht in der politischen Debatte und in der öffentlichen Meinung der Bedarf, dass Europa neue Verantwortungen in den Bereichen Verteidigung und strategische Investitionen übernimmt. Der Anstoß für einen solchen Kurswechsel könnte von der Europäischen Kommission selbst kommen: Präsidentin Von der Leyen hat vor dem Parlament bereits ihre Absicht erklärt, mit dem schwierigen Aufbau einer europäischen Verteidigungsindustrie zu beginnen und Wachstums- und Entwicklungspolitiken zu fördern, ohne auf die Umsetzung des Green Deal und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts zu verzichten. Doch der offensichtliche Bedarf einer Stärkung der Union kollidiert mit der Unentschlossenheit der nationalen Regierungen, die darum bemüht sind, den Wählerzuspruch zu erhalten und unfähig erscheinen, ihre nationalen Probleme in eine gemeinsame europäische Aktion zu überführen.

Symptomatisch für diese Krise ist die Schwäche Frankreichs und Deutschlands, deren Zusammenarbeit lange Zeit der Motor des Integrationsprozesses war: In Paris kämpft die neue Minderheitsregierung, die von Macronisten und Republikanern unterstützt wird, damit, eine glaubwürdige Agenda zu finden und bleibt auf die Gnade von Misstrauensvoten der gespaltenen Linken oder der extremen Rechten angewiesen; in Berlin scheint die Ampelkoalition am Ende zu sein, mit einem stark unbeliebten Kanzler und den Liberalen, die am Rande des Aussterbens weiter das Gespenst der Regierungskrise heraufbeschwören. Wenn möglich, scheinen die Zukunftsperspektiven noch düsterer: Während das parlamentarische System in Frankreich durch eine Spaltung in drei nahezu gleichwertige Pole (Linke, Mitte und extreme Rechte) gelähmt scheint, wird die wahrscheinliche CDU-CSU-Sieg bei den nächsten Wahlen in Deutschland mit der Notwendigkeit konfrontiert sein, parlamentarische Allianzen zu schmieden. Dies wird durch die Entscheidung von Friedrich Merz, dem Nachfolger von Angela Merkel, der Partei einen starken Rechtsruck zu verpassen und sie von den Positionen der Sozialisten und Grünen zu distanzieren, erheblich erschwert. Sicherlich ist ein Sieg der extremen Rechten nicht ausgeschlossen: Sowohl die Wahl von Marine Le Pen zur Präsidentin der französischen Republik als auch der Eintritt der Alternative für Deutschland in die deutsche Regierung würde jegliche Perspektive für einen Neustart der Union zunichtemachen und gravierende Zersetzungsprozesse von über 70 Jahren europäischer Integration auslösen. Das Risiko eines solchen Szenarios darf nicht unterschätzt werden.

In dieser Situation der großen Unsicherheit kam der Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit – veröffentlicht am 9. September – wie ein kalter Schauer für die Regierungen und Institutionen Europas. Die Botschaft ist klar: Europa ist nicht in der Krise, sondern im Niedergang. Die Schwächen sind vielfältig: Unfähigkeit, in fortschrittlichen Technologiebereichen zu innovieren, mangelnde Effizienz bei der Beschaffung der notwendigen Ressourcen für das Wachstum, Fragmentierung des Kapitalmarkts und des Bankensystems. Die Ursachen für diese Probleme liegen in zwei strukturellen Defiziten der aktuellen Union: dem Fehlen einer politischen Autorität, die in der Lage ist, das gemeinsame europäische Interesse über die nationalen Vetos hinaus voranzubringen, und der Unfähigkeit, genügend Ressourcen für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung zu mobilisieren. So verliert die Union, innerlich gespalten und unfähig, effizient zu entscheiden, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen großen globalen Mächten, allen voran den USA und China. All dies führt zu einem langsamen, aber stetigen Verlust von Wohlstand, Sicherheit und sozialem Zusammenhalt, mit gravierenden Auswirkungen auf den Erhalt des demokratischen Gefüges in den Mitgliedstaaten.

Das ist die Diagnose. Draghi bietet jedoch auch eine Lösung an: Der Niedergang Europas ist nicht unumkehrbar. Das Potenzial der Union ist nach wie vor enorm, und der verlorene Weg könnte leicht wiedergefunden werden, wenn einige notwendige Reformen umgesetzt würden, die den Integrationsprozess auf ein neues Niveau heben könnten. Das Schlüsselwort lautet „Subsidiarität“. Europa muss geeint handeln, wann immer es nötig ist, was eine engere Kohäsion auf vielen miteinander verbundenen politischen Ebenen erfordert: öffentliche Ausgaben, Umweltpolitik, Investitionen in Forschung und Entwicklung, Unterstützung der Industrie, Energieversorgung und Außenpolitik sind Dinge, die gemeinsam aus einer europäischen Perspektive angegangen werden müssen. Damit dies möglich ist, müssen die notwendigen institutionellen Veränderungen in der Union eingeführt werden, im Wesentlichen durch die Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat und die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments und des Europäischen Gerichtshofs in den Bereichen, in denen sie derzeit noch ausgeschlossen sind oder eine untergeordnete Rolle spielen. Dies erfordert eine allgemeine Reform der Verträge. Alternativ schlägt Draghi vereinfachte Vertragsreformen (durch die sogenannten Brückenklauseln) oder, falls die notwendige Einstimmigkeit nicht erreicht wird, verstärkte Zusammenarbeit oder zwischenstaatliche Abkommen zwischen Gruppen von Regierungen vor. Die Botschaft ist klar: Die Reform der Union ist so dringend, dass das bestehende Verfassungsrahmenwerk auch auf Kosten eines Vorgehens mit einer Gruppe williger Länder überwunden werden muss. Europa sollte also auf mehreren Integrationsstufen reorganisiert werden, mit einem politisch kohärenten Kern, der in der Lage ist, im globalen Wettbewerb zu bestehen.

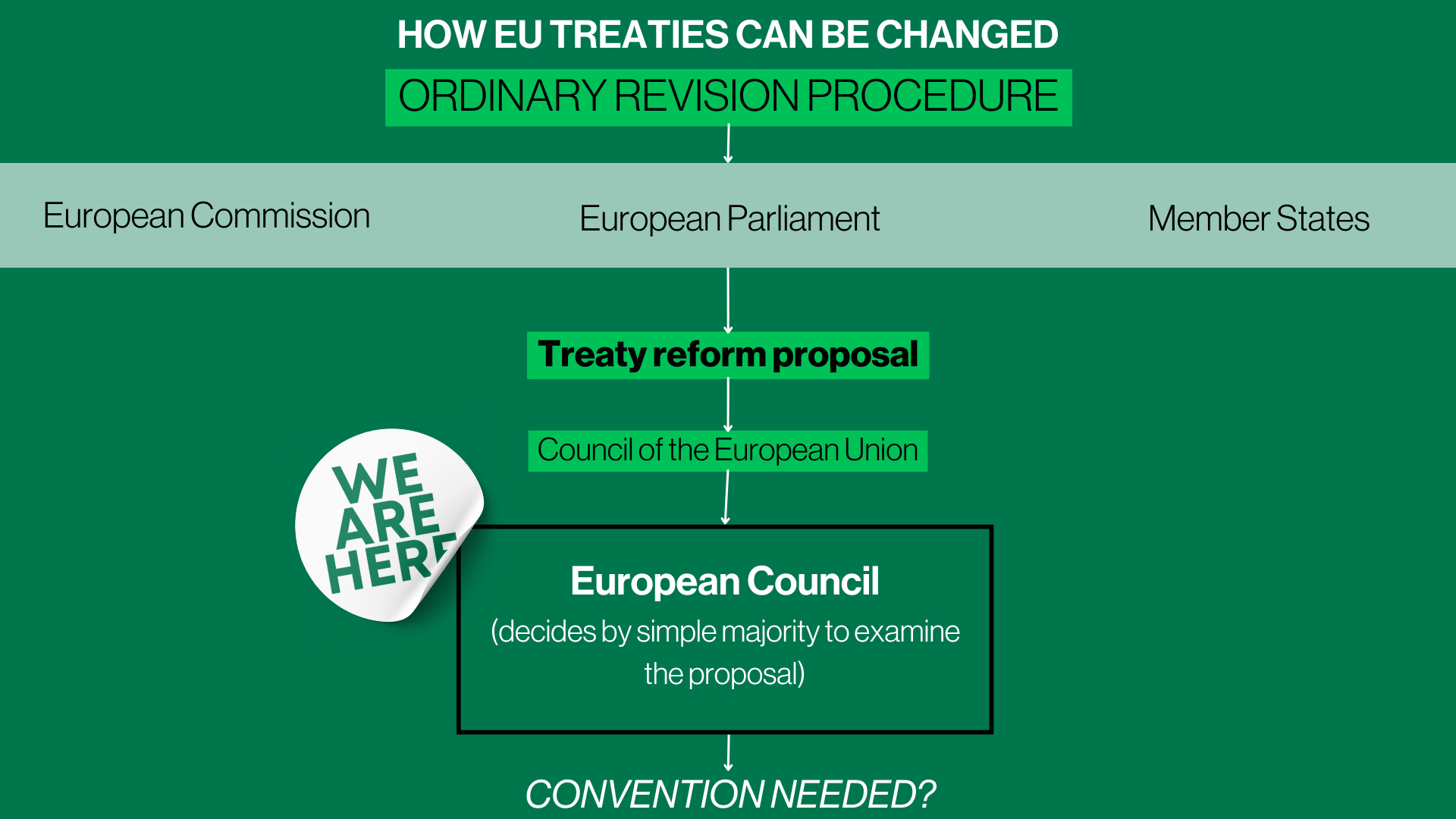

Der Draghi-Bericht wurde von den EU-Institutionen und den nationalen Regierungen mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen, die mehrheitlich der Diagnose und den Handlungsempfehlungen zustimmten. Die Frage ist nun: Wer wird sich nun dem Draghi-Plan zur Reform der Union annehmen? Angesichts der Schwäche des deutsch-französischen Motors könnte die Kommission und das Europäische Parlament eine entscheidende Rolle spielen. Insbesondere Von der Leyen, die bereits die Schwächen der Regierungen ausgenutzt hat, um ein ihr treueres Kollegium von Kommissaren zu bilden, sollte sich den Draghi-Plan zu eigen machen und ihre politischen Prioritäten mit dem vom Europäischen Parlament im vergangenen November vorgeschlagenen Vertragsreformprojekt verknüpfen. Dieses Projekt, das viele der von Draghi geforderten institutionellen Reformen, einschließlich der Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips, vorsieht, liegt seit Monaten auf den Tischen der Regierungen brach. Die erneute Unterstützung des Parlaments und der neuen Kommission für das Projekt der Vertragsrevision wäre entscheidend, um den Europäischen Rat zu veranlassen, mit einfacher Mehrheit eine Konvention einzuberufen und damit die lange erwarteten Reformen in Angriff zu nehmen, um die Union in die Lage zu versetzen, ihre Interessen und Werte im zunehmend wettbewerbsorientierten und brutalen internationalen Kontext zu verteidigen.